Aus den Geheimakten des Welt-Detektivs – Band 10 – 1. Kapitel

Aus den Geheimakten des Weltdetektivs

Aus den Geheimakten des Weltdetektivs

Band 10

Der Mann mit den sieben Frauen

1. Kapitel

Der Brief einer Wahnsinnigen

»Guten Morgen, Mr. Sherlock Holmes. Hier ist die Post!«

»Danke sehr, Mrs. Bonnet. Ist Harry Taxon noch nicht zurück?«

»Nein, der Junge ist die ganze Nacht unterwegs gewesen! Verzeihen Sie mir, Mr. Sherlock Holmes, aber ich kann die Bemerkung nicht unterdrücken: Sie sollten den jungen Menschen, der kaum achtzehn Jahre alt ist, nicht so sehr anstrengen – seine Nachtruhe sollten Sie ihm wenigstens gönnen!«

»Mrs. Bonnet«, antwortete Sherlock Holmes, indem er seine Teetasse zurückschob und sich behaglich in seinen Sessel lehnte, »nehmen Sie mir es nicht übel, aber von dieser Sache verstehen Sie nicht mehr als eine Gans vom Wetterleuchten!

Der Nachtdienst ist das A und O für einen Detektiv oder jemanden, der es werden will.

Im Übrigen hat Harry heute Nacht wahrscheinlich sehr gut geschlafen!«

»Ja, auf der Bank irgendeines Parks, auf dem Straßenpflaster oder in einem Pferdestall – das kennt man ja«, versetzte die alte Wirtschafterin von Sherlock Holmes.

»Diesmal sind Sie im Irrtum, Mrs. Bonnet. Harry hat die heutige Nacht im Asyl für verwahrloste Knaben verbracht. Sie kennen dieses Heim, das ein großer Engländer ins Leben gerufen hat. Es dient dem Zweck, jene armen Kinder, die kein Obdach haben und sonst gezwungen wären, in irgendeinem zweifelhaften Hotel, in einem Massenquartier oder vielleicht gar im Freien zu übernachten, aufzunehmen. Dort erhalten sie wenigstens ein Bett, ein Bad und eine Frühstückssuppe.

Harry ist ohne sonderlichen Zweck dorthin gegangen, nur um diese Institution aus eigener Beobachtung kennenzulernen.«

»Nun, da mag es noch sein«, sprach Mrs. Bannister aus, »da wird er ja auch ein Bett, ein Bad und – eine Frühstückssuppe gehabt haben. Ich kann nun einmal nicht anders, Mr. Sherlock Holmes, Taxon ist mein Liebling. Wenn ich einen eigenen Sohn gehabt hätte, hätte ich ihn nicht lieber haben können als ihn!«

»Und liebe ich den Jungen etwa weniger?«, fragte Sherlock Holmes. »Aber eben deshalb soll er ein tüchtiger Mann werden und hoffentlich dereinst mein Nachfolger.

Und nun, Mrs. Bonnet, wir haben bereits eine Minute und 30 Sekunden miteinander geplaudert, und Sie wissen, dass ich meinem Vergnügen«, ein ironisches Lächeln umspielte dabei die Lippen, »so viel Zeit nicht opfern kann!«

Mrs. Bonnet entfernte sich und Sherlock Holmes öffnete sogleich die Briefe, die ihm die Morgenpost gebracht hatte.

Es waren im Ganzen neun.

Fünf davon hatte er bereits geöffnet, ohne sonderliches Interesse gelesen und beiseitegelegt. Beim sechsten stutzte er jedoch ein wenig.

»Poststempel Ashkirk in Schottland«, murmelte er. »Ich kann mich aber nicht erinnern, Verbindungen dorthin zu haben.«

Die Schreiberin dieses Briefes ist eine Frau, und sie hat diesen Brief mit verstellter Handschrift geschrieben, sehr heimlich.

Sie fürchtete also, beobachtet zu werden.

All das ist aus der Handschrift ersichtlich, die eine zitternde Hand verrät.

Für die Heimlichkeit des Schreibens spricht auch, dass die Adresse mit Bleistift geschrieben ist.«

Sherlock Holmes betrachtete nun die Rückseite des schmalen Kuverts.

»Mit einem Sixpence gesiegelt!«, rief er aus.

»Die Absenderin des Briefes wollte also ihren Stempel, wenn sie einen besaß, nicht preisgeben.«

Dann führte Sherlock Holmes den Brief an die Nase, hielt ihn eine Minute lang dicht davor und sagte: »Das Schreiben wurde ohne Zweifel sehr lange am Körper verborgen getragen, bis man Gelegenheit hatte, es abzuschicken. Es riecht nach menschlichem Schweiß, dabei auch ein wenig nach jenem Veilchenparfüm, mit welchem die Damen ihrer Wäsche einen gewissen Wohlgeruch zu verleihen pflegen!«

Sherlock Holmes griff nach einem Messer und öffnete den Brief mit einem sehr korrekten Schnitt.

Er zog einen zweimal zusammengefalteten Briefbogen hervor, der ganz glatt und einfach war. Der ebenfalls mit Bleistift geschriebene Brief enthielt etwa zwei Seiten mit folgendem Inhalt:

Mr. Sherlock Holmes, London!

Ich wende mich an Sie in größter Verzweiflung, denn ich besitze sonst keinen Menschen auf Erden, dem ich mich anvertrauen könnte.

Mit meinem Mädchennamen hieß ich noch vor einem halben Jahr Mary Halton.

Mein Vater war ein tapferer Offizier der englischen Armee, der es in indischen Diensten bis zum Obersten gebracht hatte.

Anfang des vergangenen Jahres kehrten wir nach London zurück, nachdem mein Vater einen ehrenvollen Abschied erhalten hatte. Er wollte seine letzten Tage in der Hauptstadt Englands verbringen.

Wir mieteten ein kleines Haus im West End. Unser Leben war das denkbar glücklichste, obwohl wir uns mit der Pension meines Vaters immerhin einrichten mussten.

Eines Tages lernte ich in einem Konzert Lord Robin Dungrave kennen, einen Schotten von Geburt, der auch jetzt noch ein Schloss in Schottland besitzt.

Es liegt in der Nähe von Ashkirk am Alewater, dessen Poststempel Ihnen dieser Brief zeigen wird, im Gebirge, ganz weltabgeschlossen.

Lord Robin Dungrave sah mich, verfolgte mich und flehte mich an, als ich gerade in einen Mietswagen steigen wollte, ihm ein Rendezvous zu bewilligen.

Ich antwortete ihm aber stolz: ›Ich bin nur bei meinem Vater anzutreffen!‹

Als ich nach Hause kam, hatte ich das kleine Abendereignis fast schon vergessen, denn es kommt alle Abende tausendfach vor, dass eine junge Dame auf diese Weise angesprochen wird, dass ein Herr es unternimmt, sich ihr zu nähern.

Immerhin unterließ ich es nicht, meinem Vater davon Mitteilung zu machen. Er antwortete mir darauf: ›Es ist das letzte Mal, meine liebe Tochter, dass du ohne mich ausgehst, ein Theater oder ein Konzert besuchst!

In dieser Beziehung kann man leider nicht vorsichtig genug sein. Ach, wenn ich nur noch gesund wäre!

Aber in mir sitzt eine schwere Krankheit, und ich fürchte, Mary, ich werde nicht mehr lange meine schützenden Hände über deinem Haupte halten können!

Und was dann?‹

Ich beruhigte meinen Vater, aber dabei musste ich meine Tränen zurückdrängen, denn der Arzt hatte mir schon heimlich gesagt, dass der Zustand meines Vaters sehr bedenklich sei.

Am nächsten Tag erschrak ich nicht wenig, als unsere Hausglocke läutete und die alte Magd, unsere einzige Dienerin, meinem Vater die Karte von Lord Dungrave überbrachte.

Ich muss es kurz machen, denn ich schreibe diesen Brief nachts im Bett und darf nicht einmal wagen, Licht anzuzünden.

Ich schreibe also im Dunkeln mit Bleistift.

»Haha«, sagte Sherlock Holmes, »deshalb die große Unregelmäßigkeit der Schrift und der Schriftzeilen – immerhin aber eine ganz hübsche Leistung von Miss Mary Halton, im Dunkeln überhaupt einen solchen Brief fertigzustellen.

Doch lesen wir weiter.«

Lord Dungrave sagte meinem Vater, dass er mich in jenem Konzert nicht zum ersten Mal gesehen habe, dass er schon seit Wochen meine Aufmerksamkeit erregt hätte und dass er mich aus vollem Herzen liebe.

Er bat um die Erlaubnis, in unserem Haus verkehren zu dürfen, damit wir ihn näher kennenlernen könnten.

Diese Erlaubnis wurde ihm nun gewährt.

Wie hätte mein Vater, wie hätte ich mich denn nicht geschmeichelt fühlen sollen bei dem Gedanken, dass ein Mitglied der alten schottischen Adelsfamilie Dungrave sich um meine Hand bewirbt!

Lord Dungrave betonte zwar, dass er nicht allzu reich sei, da die Familie unter Cromwell ihr Vermögen fast vollständig eingebüßt habe, weil sie zum König gehalten habe. Immerhin besitze er aber noch ein schönes Schloss, ein Gut und auch beträchtliches Barvermögen.

Was die Person des Lords anbelangte, so gefiel sie mir jedenfalls nicht übel.

Er ist groß und schlank, besitzt ein sonnengebräuntes, ausdrucksvolles Gesicht, das von roten, blonden Bartkoteletten umrahmt ist, und volles, rotblondes, in der Mitte gescheiteltes Haar.

Seine Augen sind groß und grau, sein Blick hat etwas Faszinierendes.

Während der nächsten Wochen, in denen er immer wieder in unserem Haus verkehrte, bewies er mir gegenüber die größte Aufmerksamkeit.

Er überhäufte mich mit Geschenken, die ich aber nur widerwillig annahm. Jeden Tag schickte er mir einen Blumenstrauß und benahm sich dabei so zurückhaltend und taktvoll wie möglich. Trotzdem hätte ich nicht so schnell eingewilligt, seine Frau zu werden, wenn nicht mein armer Vater von Tag zu Tag kränker geworden wäre und der Arzt mich darauf aufmerksam gemacht hätte, dass die Auflösung meines geliebten Vaters nahe bevorstünde.

So bestand mein Vater schließlich selbst darauf, dass ich mich entscheide. Da willigte ich ein, die Gattin des Lords zu werden.

Unsere Trauung fand in einer der Kirchen Londons statt, doch mein armer Vater konnte mich nicht mehr zum Altar geleiten.

Unsere Zeugen waren einige Freunde des Lords Dungrave.

Als wir von der Kirche nach Hause kamen, fanden wir unseren Vater im Sterben.

Er segnete uns, dann schloss er für immer seine Augen.

Wir blieben noch acht Tage in London, dann bestand der Lord jedoch darauf, dass wir uns in die Stille seines Schlosses zurückziehen sollten. Das sei, meinte er, ein Ort, wie geschaffen für die Wonnemonate eines jungen Paares.

Nach einer herrlichen Fahrt kamen wir in Ashkirk an.

Dort erwartete uns bereits ein Wagen, mit dem wir noch fünf Stunden weiterfuhren, immer durch das Gebirge, am Ufer des wild strömenden Alewater entlang, bis wir das Schloss erreichten.

Es ist ein herrlicher, romantischer Ort, wenn auch zu einsam, zu traurig einsam.

Der Lord hielt nicht viel von Dienerschaft.

Ein alter Diener und seine Frau waren die einzigen Wesen, die uns hier begrüßten.

Die ersten Monate vergingen in Glück und Wonne.

Ich habe den Lord geliebt – Gott ist mein Zeuge, ich war ihm mit inniger Neigung zugetan!

Aber bald merkte ich, dass im Schloss ein Geheimnis verborgen war.

Es lag ein Geheimnis in der Luft – ein Gespenst ging durch das Schloss – denn weshalb verbot mir der Lord gleich nach unserer Ankunft mit dem größten Nachdruck, jemals die Wendeltreppe hinaufzusteigen, die zum Turmgemach führte?

Weshalb erzählte er mir, dass laut einer hartnäckigen Familien Sage jeder, der den Namen Dungrave trägt, sterben müsse, wenn er es wage, den Fuß über die Schwelle des Turmgemaches zu setzen?

Nun, ich habe es gewagt – und lebe noch, Mr. Sherlock Holmes. Aber wer weiß, wie lange noch!

Sollte ich jedoch eines Tages plötzlich sterben, so möge man wissen, Mr. Sherlock Holmes, dass mich kein anderer als Lord Robin Dungrave ermordet hat!

Ja, er wird mein Mörder werden, wenn es mir nicht gelingt, zu entfliehen.

Daran arbeite ich nun rastlos.

Aber es ist sehr schwer, Mr. Sherlock Holmes, aus dem Schloss herauszukommen.

Ich werde von Lord Dungrave selbst bewacht und, wenn er nicht anwesend ist, von den beiden Kreaturen, die in seinen Diensten stehen: dem alten Samuel und seiner Frau Kati. Sie haben Argusaugen und sehen alles. Wehe mir, wenn sie auch nur den leisesten Verdacht schöpfen.

Trotzdem habe ich die Flucht gut vorbereitet – ich glaube zumindest, dass es mir gelingen wird. Ich flehe allnächtlich zu Gott, dass er meinen Plan reifen lasse.

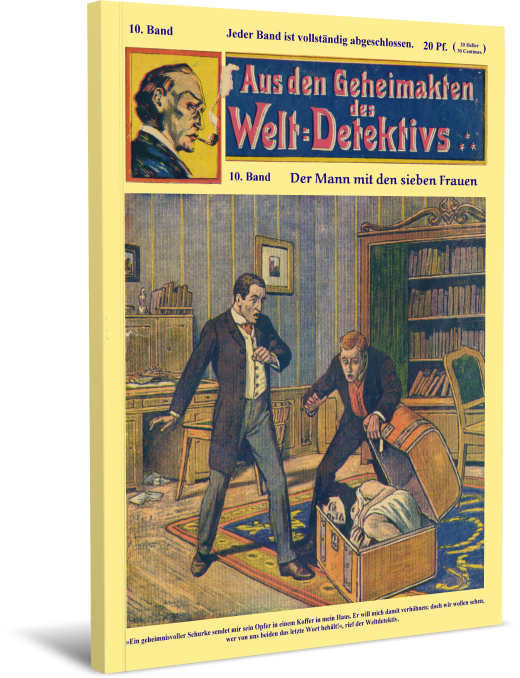

Und nun zum Zweck dieses Briefes, Mr. Sherlock Holmes! Ich flehe Sie an: Falls Ihnen in den nächsten Tagen oder Wochen mitgeteilt wird, dass ein großer gelber Koffer für Sie angekommen ist, nehmen Sie ihn an und zahlen Sie gegebenenfalls die kleine Gebühr, die hierfür gefordert wird.

Öffnen Sie den Koffer dann sofort!

Ich wage nicht, Ihnen in diesen Zeilen mitzuteilen, was der Koffer enthalten wird, denn immerhin wäre es möglich, dass dieser Brief in falsche Hände gelangt. Also hören Sie, Mr. Sherlock Holmes: Eine Unglückliche bittet Sie, den Koffer nicht zurückzuweisen, sondern ihn zu öffnen.

Sie haben schon so vielen Menschen geholfen. Ihr Name wird so vielfach in den Vereinigten Königreichen gesegnet, dass auch ich mich Ihnen mit meinem traurigen Schicksal vertrauensvoll nähere.

Sollte ich mich getäuscht haben? – Das möge der Himmel verhüten!

Mary Galion.

Sherlock Holmes ließ sich, nachdem er den Brief auf den Tisch sinken gelassen hatte, in den Sessel zurückfallen, zog seine kurze Pfeife hervor, stopfte sie und setzte sie in Brand.

»Entweder eine Wahnsinnige«, sagte er, die Pfeife in der rechten Mundecke haltend, »oder aber – sie hat sich an den richtigen Mann gewandt! Lord Dungrave! Ganz recht, es gibt ein schottisches Adelsgeschlecht namens Dungrave, das sich zur Zeit Cromwells durch große Königstreue ausgezeichnet hat.

Seltsam! Diese Mary Halton hat mir in ihrem Brief so ziemlich alles mitgeteilt, was ich wissen muss.

Nur eines nicht, was wichtig wäre: Welches Geheimnis sie im Schloss Dunsinam, dem alten schottischen Adelssitz, gefunden hat.

Sie fürchtet, von ihrem Gatten, dem Lord, ermordet zu werden.

Sie soll ein bestimmtes Zimmer im Turm nicht betreten dürfen. In der Nacht sollen Gespenster im Schloss umgehen. Das klingt alles sehr wirr. Wenn der ganze Brief kein schlechter Witz ist und sie mich nicht zum Narren halten will, bin ich geneigt zu glauben, dass bei Mary Halton bzw. Lady Dungrave eine Gehirnerweichung vorliegt, die mit dem Brief bereits begonnen hat.

Nun, ich kann vorläufig in der Angelegenheit nichts anderes tun, als gewisse Vorarbeiten zu erledigen, das heißt, mich über die Person der Lady und des Lords Dungrave zu informieren, um festzustellen, ob dem Mann ein Verbrechen zuzutrauen ist.

Im Übrigen werde ich weitere Nachrichten der Lady abwarten … Herein!«

»Na, geh nur hinein«, rief Harry Taxon von der Tür her, »er beißt dich nicht.«

»Guten Morgen, Mr. Sherlock Holmes, ich bringe Besuch!«

Schreibe einen Kommentar