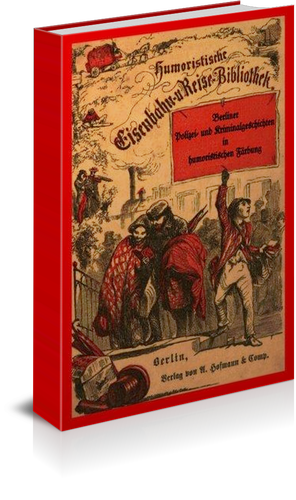

Berliner Polizei- und Kriminalgeschichten in humoristischer Färbung – 2. Geschichte – Teil 2

Jodocus Donatus Hubertus Temme

Jodocus Donatus Hubertus Temme

Berliner Polizei- und Kriminalgeschichten in humoristischer Färbung

Verlag von A. Hofmann & Comp., Berlin 1858

Ein tragisches Ende

Eine Kriminalgeschichte und doch keine

Kapitel II

Die Rückkehr des Rächers

Genau fünfzehn Jahre und ein Tag waren seit jener Urteilspublikation verflossen.

Auf der breiten Chaussee, die von Charlottenburg durch den Tiergarten nach Berlin führt, ging ein Wanderer dem Brandenburger Tor zu.

Er ging allein. Es war ein schmächtiger, blasser Mensch. Das blasse Gesicht war aufgedunsen; der übrige Körper war klapperdürr. Er war bekleidet mit langen Beinkleidern und kurzer Jacke, beide von grauem Zwillich. Auf dem Kopf trug er eine alte Mütze, deren Farbe nicht mehr zu erkennen war, in der Hand einen Stock.

Ein Berliner, der ihn sah, erkannte leicht in ihm einen aus dem Zuchthaus zu Spandau entlassenen Sträfling.

Piepritz hatte seine fünfzehnjährige Strafarbeit in dem Zuchthaus zu Spandau verbüßt. Er hatte auch während seiner ganzen Strafzeit sich ruhig und der Hausordnung gemäß betragen und täglich unverdrossen sein Pensum Wolle abgespult. So konnte er, ohne dass es einer Nachdetention zu seiner Besserung bedurfte, mit dem Ablauf des Tages seiner Strafarbeit, auch als gebessert entlassen werden. Er war heute entlassen. Er war auf dem Rückweg nach Berlin, nach Hause.

Fünfzehn Jahre sind eine lange Zeit. Der Kriminalgerichtsrat Pannemann hatte es gesagt. Leonhard Piepritz hatte es erfahren. Die Zeit kommt einem noch einmal so lang vor, wenn man nach fünfzehn Jahren vor den Toren seiner Heimat steht, in der man eine Frau, Kinder, Freunde und Bekannte zurückgelassen, von denen allen man in langen Jahren nichts erfahren hat. So war es dem Sträfling Piepritz in Spandau ergangen.

In den ganzen fünfzehn Jahren war er keinen Tag, keine Stunde aus den Mauern des Zuchthauses zu Spandau gekommen, hatte er von seiner Familie und von seinen Freunden nichts gesehen und nichts gehört. Weder war seine Frau selbst gekommen, um ihm Tabak zu bringen, noch war sonst jemand im Zuchthaus gewesen, der ihm Nachricht von ihr und seinen Kindern gebracht hatte. In der ersten Zeit seiner Haft waren zwar noch Sträflinge aus Berlin in das Zuchthaus zu Spandau eingeliefert; sie hatten aber von den seinen nichts gewusst. Späterhin war die Strafanstalt zu Moabit bei Berlin für die schweren Berliner Verbrecher eingerichtet, und die leichteren wurden nach Brandenburg, nach Sonnenburg oder nach der Lichtenburg gebracht. Nach Spandau kam keiner mehr. In Spandau blieb nur der alte Stamm aus der früheren Zeit, der mehr und mehr ausstarb.

So war er auch ohne Kunde von dem geblieben, was sich während seiner langen Haft außerhalb seiner Familie in der Welt zugetragen hatte. Im Ganzen bekümmerte ihn das wenig. Doch hatte Einzelnes näheren Bezug auf ihn, und darauf hatte er denn sehr angelegentlich geachtet. Dazu gehörte namentlich die Nachricht, dass im Jahre 1848 eine Revolution in Berlin war, welche die Gendarmerie abgeschafft und dafür eine Bürgerwehr und Schutzmänner, die man auch Konstabler nenne, eingeführt habe, beide aus Bürgern und anderen geborenen Kindern Berlins bestehend. Besonders war ihm dabei gesagt, dass die Schutzmänner sehr freundliche Menschen seien, die runde Hüte trügen, wie ein Lord vom Mühlendamm oder ein Geheimrat aus dem Geheimratsviertel, und den Leuten auf der Straße auf ihre Anfragen sehr höflich Bescheid geben und ihnen Platz machen oder ihnen sonst in ihren Angelegenheiten mit Rat und Tat an die Hand gehen müssten. Von den Gendarmen, die das Einbrechen und Stehlen verhinderten, hatte er stets einen großen Respekt gehabt. Aber vor den Bürgern und anderen Einwohnern Berlins, die sich so oft hatten bestehlen lassen!

»Pah«, sagte er, »jetzt kann man ja am hellem Tag in der Leipziger Straße einbrechen.«

Seine Nachrichten, die er erhalten hatte, reichten nur bis in das Jahr 1848. Seitdem aber war kein neuer Sträfling nach Spandau gekommen, und außer den Sträflingen sah er dort nur die Aufseher, die mit ihm über solche Sachen nicht sprachen.

Es war ein heller, warmer Sommernachmittag, als er auf der Charlottenburger Chaussee durch den Tiergarten dem Brandenburger Tor zuging. Zu beiden Seiten der Chaussee grünte der Wald so lustig, so dunkel, so duftig. An den Spalieren des großen Sterns blühten bunte Blumen. Tausende von Spazierenden zu Fuß, zu Pferd, zu Wagen durchzogen die Chaussee, den großen Stern, den kleinen Stern, die schattigen Alleen, die zu beiden Seiten der Chaussee in den Wald führten. Alle waren so heiter, so fröhlich, wie der helle Sommernachmittag.

Der entlassene Sträfling achtete auf das alles nicht. Sein Sinn war nur auf Berlin gerichtet. Was sollte er auch im Tiergarten, zumal mit seinen aristokratischen Gesinnungen? Er gab sich nur mit Einbrüchen ab; ein Taschendieb war ihm noch verächtlich, und höchstens ein elender Taschendiebstahl ließ unter den Spaziergängern sich machen. Nur manchmal sah er sich um, ob er unter den Leuten nicht irgendeinen Bekannten finde. Und das hatte folgenden Grund.

Bei seiner Entlassung aus dem Zuchthaus hatte er das vorschriftsmäßige Reisegeld zum Betrag von einem Silbergroschen und drei Pfennigen erhalten. Nahe vor den Mauern des Zuchthauses war er an einem Bäckerladen vorbeigekommen, auf welchem frisch gebackene Semmel weiß und duftend auslagen. Seit fünfzehn Jahren hatte er nichts als schwarzes, grobes, saures Kommisbrot gesehen. Ein süßes Verlangen bemächtigte sich seiner und er kaufte sich für sein ganzes Geld die weißen schönen Semmel. Er dachte an seine Familie, von der er feit fünfzehn Jahren kein Wort vernommen hatte. Er hatte sie frisch und gesund verlassen; seine Frau in ihrem besten Alter; seine Kinder, zwei Mädchen von fünf und drei Jahren, blühend und munter. Lebten sie noch? Was machten sie? Wo waren sie? Seine Frau hatte ihm den Tabak nicht geschickt, warum nicht? Er dachte an den Kriminalgerichtsrat Pannemann, dem er die langwierige erlittene Haft zu verdanken hatte. Lebte der noch? War er noch im Amt? Dachte er noch an ihn?

Er erreichte den Platz vor dem Brandenburger Tor. Auch hier alles wie sonst. Die Droschken, Fiaker und Charlottenburger an der Mauer; Spaziergänger und müßige Gaffer überall, Bürger wie Soldaten, der alte Invalide mit dem Leierkasten; ein Meerschweinchen und Panorama.

Ein Neues war da, was er früher nicht bemerkt hatte, ein Affe, ein hübsches, zierliches, behändes Ding in rotem Jäckchen und mit weißem Federhut, der allerlei Sprünge und Künste machte.

Aber der Sträfling stutzte, als er den Führer des Affen sah, einen kleinen, verwachsenen, hässlichen Menschen, der viel Ähnlichkeit mit dem Affen hatte.

»Den Menschen muss ich schon gesehen haben! Ist es nicht der Bauernbetrüger Friedrich Schulz, dem ich die Bestellung wegen des Tabaks an meine Frau aufgetragen hatte? Der Kerl sieht zwar nicht mehr schäbig aus, wie damals; sein Rock ist ganz und er hat gar ein vornehmes Gesicht, und wahrhaftig, er spricht ein Kauderwelsch, als ob er ein Franzose oder Italiener wäre. Aber dennoch! Ich muss es wissen.«

Unter den Spazierenden waren ihm eine Menge ernster Männer in blauen bürgerlichen Überröcken, einen Soldatenhelm auf dem Kopf, aufgefallen. Sie zogen überall zwischen den Leuten umher. Vor fünfzehn Jahren waren sie noch nicht dagewesen. Er hatte auch später nichts von ihnen gehört. Plötzlich besann er sich auf die Bürgerwehr.

»Richtig, so wird es sein. Sie sind von der Bürgerwehr, die da drinnen die Torwache hat.«

Er kombinierte weiter. Sie kommen also oft hierher und müssen also den Affenführer kennen, der gewiss ebenso gut seinen festen Stand hier haben wird, wie der Invalide mit seinem Leierkasten.

Er redete einen der Männer an.

»Entschuldigen Sie, ich sehe hier noch immer den unsterblichen Invaliden mit seinem Leierkasten.«

»Was wollen Sie damit sagen?«, versetzte gemessen der Mann in dem blauen Überrock und dem Helm.

»Nichts. Aber ich wollte Sie nur fragen, ob der Affe da auch ein Berliner Kind ist?« »Höre Er!«

»Und täglich hierherkommt? Das heißt mit seinem Führer.«

»Affen ohne Führer werden hier nicht geduldet.«

»Auch keine Maulaffen?«

»Wenn Er sich nicht im Augenblick fortmacht, so werde ich Ihn arretieren.«

»Oho, dazu ist die Bürgerwehr nicht da.«

»Schutzmann Kaiser!«, rief der Mann mit dem Helm einem der anderen behelmten Männer zu. »Kommen sie mal her.«

Da ging dem Sträfling ein Licht auf.

Also das ist ein Schutzmann und so sind die Schutzmänner.

Er verlor sich in der Menge, ehe die Schutzmänner sich wieder nach ihm umsahen, und setzte seinen Weg in die Stadt fort. Als er unter der stolzen Victoria durchgegangen war, sah er, dass er auch in Betreff der Torwache sich geirrt hatte. Die Alexander-Grenadiere hatten sie noch ganz wie sonst, sie standen nur hinter hohen eisernen Gittern.

Seine Wohnung war in der Mulacksgasse. Dort war sie wenigstens vor fünfzehn Jahren gewesen. War sie noch dort? Er wusste es nicht. Er musste es versuchen.

Das Haus No. 13, in dem er gewohnt hatte, war noch da. Auch die beiden Höfe noch, und im zweiten Hof die vier schmalen, dunklen Treppen, die zu seinen zwei Stuben geführt hatten.

Er klopfte an die Tür.

Drinnen in der Stube regte sich etwas, langsam, schwerfällig. Die Tür wurde aufgemacht.

Eine dicke, feuerrote Frauengestalt stand vor dem Sträfling.

»Grundgerechter Gott! Hole der Teufel dich alten Esel.«

So rief die dicke feuerrote Frau und wollte dem Sträfling die Tür vor der Nase zuschlagen. Aber er hatte seine Frau erkannt. Er war zu Hause, und in seinem eigenen Haus ließ er sich die Tür nicht vor der Nase zuschlagen. Er drang mit der Frau in die Stube.

Und nun lebte auch auf einmal – leider muss es gesagt werden – jener russische Sinn in ihm auf. Er lenkte die ersten Schritte in seinem Haus nach fünfzehnjähriger Trennung zu dem alten Wandschrank, in welchem die Flasche stehen musste. Sie stand noch da, halb gefüllt. Ein kühner Griff, ein herzhafter Zug und sie war geleert bis auf den letzten Tropfen.

Die dicke Frau kreischte, heulte, schimpfte. »Spitzbube, Räuber! Mein sauer erworbenes Gut. Ja, es ist eine Schande für mich, einen solchen Mann zu haben; ließest dich von so einem dummen Inquirenten herumkriegen! Keinen von deinen Kameraden konnten sie mehr überführen. Daher hat die Regierung auch zuletzt diese Inquirenten abgeschafft und dafür die Staatsanwälte mit ihren Geschworenen eingeführt!

Leonhardt Piepritz war, nachdem er seine Wohnung und seine Frau wiedergefunden hatte, sentimental geworden.

»Höre, Gattin, auf den Inquirenten kommen wir nachher. Sprechen wir jetzt von Familiensachen. Wo sind unsere Kinder?«

»Aus der Ältesten«, brummte die Frau, »der Dörthe, ist nichts geworden. Sie dient als Mädchen für alles.«

»Hm, hm, ein Mädchen für alles ist hier nichts. Aber weiter, die Lotte?«

»Die Person? Sie ist eine vornehme Dame geworden, hat seidene Kleider und seidene Kissen auf dem Sofa und silberne Messer und Gabel. Aber ich darf ihr nicht mehr vor die Augen kommen, der hochmütigen Person, und ihre eigene Mutter lässt das Rabenkind verhungern.«

»Ja, ja, so geht es wohl in der Welt. Aber verhungerst bist du noch nicht.«

»Das verdanke ich«, die Frau sprach es doch etwas zögernd, »einem braven Freund, der in meiner Not sich meiner angenommen hat.«

»So? Und wer ist dieser brave Freund?«

Man sah es der Frau an, dass sie sich plötzlich einen frechen Mut zusammengesucht hatte.

»Schlechter Mensch«, rief sie, »nach deinem dritten Kind hast du dich noch mit keinem Wort erkundigt.«

Der Sträfling war wie aus den Wolken gefallen. »Ein drittes Kind hätte ich?«

»Nun ja, unser Jüngstes, unser Sohn, der kleine Leonard – aber was wunderst du dich denn? Es ist ein allerliebster Junge geworden, der seine arme Mutter nicht im Stich gelassen hat, und dem sie ihre Ernährung, ihr alles verdankt.«

Sie horchte nach der Tür und Treppe hin, als ob sie dort etwas höre. Sie wurde unruhig.

In der Tat kam etwas die Treppe herauf, mit behänden, raschen Schritten. Rasch wurde auch die Tür aufgerissen, und es erschienen darin zwei lebende Wesen, ein kleiner, verwachsener, hässlicher Mensch und ein zierlicher, behänder Affe in rotem Jäckchen und weißem Federhut.

»Alle Donnerwetter!«, rief der Sträfling.

Er erkannte den Affen und den Affenführer von dem Platz vor dem Brandenburger Tor.

Er erkannte aber auch noch mehr.

»Ha, Weib, ist das der brave Freund, der in deiner Not sich deiner angenommen hat?«

»Nun ja.«

»Um dessentwillen ich keinen Tabak erhalten habe?«

»Er hat mich ernährt, für die Sträflinge muss der Staat sorgen.«

»Dieser Elende, der nur den Mut hat, einen dummen Bauer um ein paar Sechser zu prellen; der sein unwürdiges Dasein mur durch Heldentaten fristet, die ihm vierzehn Tage einbringen; der in Ohnmacht fällt, wenn er von einem ehrlichen Einbruch und von fünfzehn Jahren Zuchthaus hört! Weib, einem solchen schäbigen, buckligen Schuft, der eher einem Affen als einem Menschen ähnlich sieht, ihm konntest du mich zum Opfer bringen, ihm konntest du meine Kinder anvertrauen, und dich selbst, du ehrvergessene Gattin?«

Dann wandte er sich an den Affenführer.

»Und du miserabler, buckliger Friedrich Schulz, der du jetzt nicht einmal mehr den Mut zu deinen elenden Betrügereien hast und ein gemeiner Italiener und Affenführer geworden bist, hast du denn nie an meine Rache gedacht?«

Der Affenführer Friedrich Schulz schien ein sehr gutmütiger Mensch zu sein.

»Lieber Herr Piepritz«, sagte er wehmütig, »wenn Sie wüssten, dass nach dem neuen Strafgesetzbuch der Betrug im Rückfall gerade so schwer bestraft wird, wie der Diebstahl, so würden Sie nicht so mit mir sprechen.«

Der Sträfling war aufmerksam geworden.

»Ein neues Strafgesetzbuch? Gilt denn das alte Landrecht nicht mehr?«

»Ist abgeschafft.«

»Und wie wird jetzt der dritte gewaltsame und zugleich vierte Diebstahl außerordentlich bestraft?«

Friedrich Schulze lachte.

»Wir haben jetzt keinen gewaltsamen Diebstahl mehr und keinen dritten und keinen vierten – es ist alles nur Rückfall – und keine außerordentliche Strafe und nichts von dem alten Kram mehr.«

Der Sträfling wurde sehr nachdenklich.

»Kennst du das neue Strafgesetzbuch, Friedrich Schulz?«

»Was die Kapitel von Betrug und Diebstahl betrifft, in- und auswendig.«

»Du kannst vor der Hand hierbleiben.«

»Ohne Gefahr?«

»Wenn ich dich aus dem Fenster werfen will, werde ich es dir früh genug vorher anzeigen.«

Der Friede war geschlossen.

Darüber ergab sich eine possierliche Szene.

Der Affe, der mit Friedrich Schulz gekommen war, hatte sich zuerst bei dem Anblick des fremden Mannes etwas scheu hinter die Tür zurückgezogen. Von dort hatte er dann mit seinen klugen Augen sehr aufmerksam den Gang des Gesprächs verfolgt. Auf einmal sprang er laut lachend hervor.

»Eine rührende Familienszene!«, rief er. »Mutter, das ist wohl der Alte aus dem Zuchthaus, von dem du uns zuweilen erzählt hast?«

Im ersten Augenblick hatte der entlassene Sträfling Leonhard Friedrich Wilhelm Piepritz über den lachenden und sprechenden Affen sich erschrocken.

Dann aber kam er bald zu der richtigen Erkenntnis und ergab sich mit großer Resignation in das Erkannte. Er hatte heute schon so viel erkannt, und fünfzehn Jahre Zuchthaus sind eine vortreffliche Schule der praktischen Philosophie.

»Ach, ach«, sagte er. »Der Bursche ist also wirklich ein Berliner Kind, und gar mein – Höre, Gattin, ist dieser Affe vielleicht jener allerliebster Junge, unser drittes Kind?« »Du hast es getroffen, lieber Piepritz.«

»So, so! Wirklich ein charmanter junger Mensch! Und so verständig! Andere junge Menschen werden Affen und er wird aus einem Affen ein Mensch. Das ist lobenswert. Nur etwas zurückgeblieben ist er für sein Alter. Nun, auch sein Führer ist ein schwächliches Wesen.«

So wurde der Sträfling Leonhard Piepritz nach fünfzehnjähriger Abwesenheit in seiner Wohnung und von seiner Familie empfangen. Aber der Empfang hatte plötzlich einen Gedanken in ihm erweckt, einen Gedanken, der ihm freilich in den fünfzehn Jahren selten aus dem Sinn gekommen sein mochte.

»Ein hübsches Metier«, sagte er, »das Ihr den Jungen habt ergreifen lassen.«

»O ja«, erwiderte Friedrich Schulz. »Es kommen hier so viele ausgekleidete Türken, Araber, Azteken, Armenier und andere Wilde an, die sogar mit dem alten Humboldt in der Oranienburgerstraße ihr Wildsch sprechen konnten; und es ziehen jährlich so viele echte Berliner Kinder als Tiroler und Steierische Natursänger, als russische Grafen und dergleichen weiter in der Welt umher, dass wir auf den Gedanken kamen, der Junge da könne als Affe sein Glück machen. Anlagen hatte er dazu …«

»Und auch ein ganz konvenables Äußeres«, fiel der Sträfling ein.

»So machten wir denn, dass wir zu einem echten Affenfell kamen. Der Kleine musste aus dem zoologischen Garten einen Affen von seiner Größe stehlen.«

Der Sträfling geriet in lebhafte Freude.

»Was? Der Junge selbst?«

»Wie ich sage.« Friedrich Schulz fuhr fort. »Wir ließen ihm dann ein Jäckchen und einen Federhut machen. Die Natur der Affen hatte der Kleine schon im zoologischen Garten studiert. Ach, Herr Piepritz, Sie glauben nicht, wie diese wilden Tiere dort die Berliner Jugend bilden. Ich selbst wurde darauf ein Italiener und seitdem gehen wir auf den Platz vor dem Brandenburger Tor, wo er neben dem alten Invaliden mit dem Leierkasten seine Kunststücke macht. Es ist ein recht hübscher Verdienst. Nur leider im Winter nicht. Dann muss man sich in anderer Art zu helfen suchen.«

»In welcher Art helft Ihr Euch denn?«

Der Affe nahm selbst das Wort. »Im Winter«, sagte er lachend, »gehe ick vors Hallische Tor und lasse mir bessern.«

»Du stiehlst also auch andere Sachen als Affen, Bursche?«

»Wie sich’s trifft.«

Die Augen des Sträflings leuchteten wie von stolzer Vaterfreude.

»Du bist ja ein kapitaler Kerl. Mit dir wird man etwas machen können. Aber nun zur Sache. Lebt der Kriminalrat Pannemann noch?«

»Er lebt noch.«

»Noch im Amt?«

»Er hat seinen Abschied genommen. Er konnte sich in die neumodischen Geschworenengerichte nicht finden.«

»Wie geht es ihm sonst?«

»Ganz gut. Er wohnt noch in seinem alten Haus in der Köpenicker Straße, hat eine gute Pension, ist sehr geizig geworden und hütet mit seinem Affen seine Schätze.« »Mit seinem Affen? Das wollte ich wissen. Er hat also seinen Affen noch?«

»Sie kennen diese alte Liebhaberei des Mannes?«

»Halb Berlin kannte sie schon vor fünfundzwanzig Jahren. Darum fragte ich so genau nach dem Jungen hier.«

»Was haben Sie vor, Herr Piepritz?«

Der Sträfling wurde wieder sentimental.

»Dieser Mensch«, sagte er, »hat durch seine Tücke und Listen mich unglücklich gemacht. Ihm allein habe ich es zu verdanken, dass ich die schönste Zeit meines Lebens im dumpfen, feuchten, entehrenden Kerker habe zubringen müssen. Ich habe ihm Rache geschworen. Ein ehrlicher Kerl hält seinen Schwur. Friedrich Schulz, was hat der Junge heute als Affe verdient? Rücke heraus damit! Frau, hole dafür Braten und saure Gurken und süßen Kümmel und bei Tafel werden wir überlegen.«

Schreibe einen Kommentar