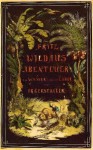

Fritz Wildaus Abenteuer zu Wasser und zu Lande 21

Friedrich Gerstäcker

Friedrich Gerstäcker

Fritz Wildaus Abenteuer zu Wasser und zu Lande

Kapitel 21

Wie die Schiffbrüchigen von einem Eingeborenen überrascht wurden, mit dem sie nicht gerechnet hatten

Es liegt ein eigener Zauber in einer tropischen Landschaft, wie unsere heimischen Birken und Eichen den Charakter der nordischen Vegetation vertreten, das dunkle Nadelholz dabei seine düsteren Schatten über die weiten Hänge der Gebirge wirft, so bilden Palmen und Waringhi den der heißen Zone, die breitblättrigen Bananen oder Pisangs mit den zähen Schlinggewächsen und breiten glänzenden saftigen Blättern der ganzen übrigen Vegetation, künden schon in ihrem eigenen zitternden Rauschen die fremde wunderbare Welt, füllen das Herz des Nordländers mit

einem geheimnisvollen, heiligen Schauer und tiefer Ehrfurcht.

Die Malaien freilich betrachteten die sie umgebende Szenerie mit möglichster Gleichgültigkeit. Es war etwas, das sie in ihrem Vaterland täglich um sich sahen, sie fanden nicht das geringste Außergewöhnliche darin.

Fritz dagegen, obgleich ebenfalls in dem wunderschönem Java umhergestreift, hatte den Wald noch nie in so wilder großartiger Schönheit gesehen und schwelgte in dem Genuss dieser Pracht. Auf ihrem neuen Lagerplatz hatten die Klewangs der Malaien im Unterholz, ihre Äxte und Beile zwischen den Stämmen arge Verwüstung angerichtet. Kaum fünfzehn Schritt davon entfernt umlagerte sie aber die Wildnis in all ihrer Pracht und Gewaltigkeit. Das dichte Unterholz von wildem Kaffee und unzähliger anderer Blüten- und Fruchtbäume ruhte wie ein grünes Meer auf dem Hügelhang, von dem hoch empor die schlanken Stämme der Kokos-, Aren-, Kohl- und Areka-Palmen stiegen. Dazwischen rieselte der kleine lebendige Bach über buntes, glitzerndes Gestein und Geröll. Die Sonne konnte im wirklichen Wald nur hier und da ein sehr kleines Plätzchen finden, sich hindurch zu stehlen und nach ihren Kindern, den da unten froh und duftig keimenden Blumen zu sehen. Diese streckten doch alle die Köpfchen nach ihr empor, hätten sie so gern zu sich herabgezogen durch die engverschlungenen neidischen Zweige.

Nur ein einziger Baum war mitten in ihrem Lager stehen geblieben, eine prachtvolle Akazienart, die eine feuerrote Beere, die saga hayve trägt. Weit und schattig streckte der seine Arme über den kleinen Raum aus, den armen Schiffbrüchigen Schatten zu gönnen gegen den heißen Sonnenstrahl, der sonst hier in der einzelnen Lichtung intensiv nachgeholt hätte, was ihm auf dem dichtbewaldeten Nachbargrund verweigert wurde.

Aus den federartigen Blättern der Kokospalme wussten die Malaien vortreffliche Körbe zu flechten, wozu sich die einzelnen Blattstreifen außerordentlich gut eignete. Mit diesen waren sie schon den ganzen Tag beschäftigt gewesen, überreife Mangistan und Yambos, Ramboutan, Nangkas und besonders einen Vorrat an Kokosnüssen für ihre kleine Festung einzusammeln. Xuning, der hier wieder das Amt eines Kochs verwaltete, hatte dazu eine kleine Art Keller oder mehr ein Loch in der Erde auswerfen lassen, sie frischer zu halten. Fritz erbot sich, während die anderen Früchte sammelten, den Versuch zu machen, in den Wald einzudringen und vielleicht ein Stück Wild zu schießen, damit sie auch wieder einmal Frischfleisch, nach dem sie sich alle sehnten, zu ihrer Mahlzeit bekämen.

Das widerriet ihm aber vor allen Tji-kandi und wollte ihn unter keiner Bedingung gehen lassen, da er nicht die Gefahren kenne, die ihm in solcher Wildnis allein drohen würden. Als er jedoch sah, dass der junge Trotzkopf auf seinem einmal gefassten Entschluss bestand, verlangte er wenigstens ihn zu begleiten. Aber auch das gab Fritz nicht zu. Ein Mann machte schon Geräusch genug in dem Dickicht, an irgendetwas heranschleichen zu können. Und zwei würden und mussten deshalb jeden Erfolg vereiteln.

Sein Gewehr also schulternd und eines der gewöhnlichen langen Messer an der Seite verließ er gegen Abend das Lager, hielt sich nur noch kurze Zeit neben Pulo-Pulo und einem anderen Malaien auf, von denen der Erste eine Kokospalme erstiegen hatte, um die reifsten Nüsse niederzuwerfen, der andere einen jungen Mangisianbaum schüttelte und die niederregnenden herrlichen Früchte auflas.

Noch stand er und plauderte mit ihnen, als er im Busch drin, gar nicht weit von ihnen entfernt, ein Geräusch zu hören glaubte. Er horchte, aber es war alles wieder ruhig. Der neben ihm stehende Malaie wollte gar nichts gehört haben, hielt aber doch kurze Zeit mit Schütteln ein, ob das Geräusch vielleicht erneut zu hören wäre.

Es war alles totenstill, Fritz schlich sich in die Richtung hin ins Gebüsch, dort vielleicht irgendein scheues Wild anzutreffen, das der Laut der menschlichen Stimme aus ihrer Nachbarschaft vertrieben.

Der Wald war aber gerade nach dieser Seite hin so entsetzlich verwachsen, dass der junge Deutsche, wenn er nicht zu viel Lärm mit Hacken und Brechen in den Zweigen machen wollte, nur Fuß für Fuß vorwärts rücken konnte.

Umsonst versuchte er dabei irgendeine Fährte in dem allerdings weichen Boden zu entdecken, der solcher Art von Laub und Moos überzogen war, dass ein gerade nicht besonders geübtes Auge wohl die Eindrücke irgendeines größeren Tieres darauf unterscheiden, aber keinesfalls bestimmen konnte, welcher Gattung es angehöre.

Einzelne Büsche waren hier niedergetreten. Das Moos am Fuß eines breitästigen Dadap verriet deutlich die eben eingedrückte Fährte irgendeines großen Tieres, zu der sich Fritz gerade niederbog, um sie vielleicht erkennen zu können, als ein gellender Schrei von dort, woher er eben gekommen war, zu ihm herübertönte und ihn rasch emporfahren ließ. Der Schrei wurde dabei gleich darauf durch einen anderen, wie aus der Luft kommend, beantwortet. Der junge Mann floh so rasch es ihm das Dickicht erlaubte der Stelle wieder zu, wo jedenfalls etwas Entsetzliches passiert sein musste.

Er sollte nicht lange darüber in Zweifel bleiben. Als er den Platz erreichte, wo die schon fast gefüllten Fruchtkörbe standen, sah er noch, wie ein ungeheurer Tiger mit dem einen Malaien im Rachen, aber so wenig behindert, als ob er ein Kind trüge, in ein Dickicht wilder Kaffeebüsche hineinsprang. Wenn er auch im Nu das Gewehr an die Wange riss, durfte er doch nicht wagen zu schießen, aus Furcht eben so leicht den Mann als den Tiger zu treffen.

»Matjan!«, schrie dabei Pulo-Pulo, während er so rasch er konnte an der Kokospalme niederglitt, »matjan – schieß ihn – schieß ihn!«

Fritz bedurfte aber keiner Anreizung weiter. Das Gewehr im Anschlag sprang er keck und unverzagt wenige Sekunden später in die Öffnung hinein, durch welche die Bestie mit ihrem Opfer verschwunden war. Deutlich konnte er noch dicht vor sich die Büsche brechen und rauschen hören. Der Tiger, obgleich die Stärke dieses Tieres wirklich außerordentlich ist, denn die gewaltigen Tatzen scheinen in der Tat nur aus Muskeln und Sehnen zu bestehen, war aber, durch das Dickicht aufgehalten, nicht imstande, so rasch mit seiner Beute zu entfliehen, dass Fritz nicht wieder in Schussnähe gekommen wäre. Entschlossen, wenigstens einen Versuch zu wagen, riss er die Flinte an die Wange und drückte gerade auf den Körper des Tieres, als sich dieses zu neuem Sprung hob, ab.

Der Tiger, so furchtbar er in seinem Temperament, wenn zur Wut oder durch Hunger gereizt, auch wohl sein mag, ist doch ein feiges Tier, das sich, wenn irgendwie möglich, dem Blick des Menschen scheu entzieht und nur aus sicherem Hinterhalt einen Sprung auf hohe Beute wagt. Es gibt überhaupt in der Natur, den Hai vielleicht ausgenommen, kein einziges wildes Tier, das nicht fast stets dem Menschen ausweicht, mögen noch so viel Märchen über Löwen und Tiger, über Bären, Panther, Schlangen, Krokodile und andere schreckliche Bestien erzählt werden. Solche Erzählungen sind meist übertrieben, wenn nicht oft ganz erdichtet, denn jeder Reisende, mag er sonst auch nicht einmal gewusst haben, eine Flinte auch nur abzudrücken, viel weniger damit auf die Jagd zu gehen, will auch gern, wenn er überhaupt in einem solchen Land gewesen ist, wo ihm die Bewohner gesagt haben, dass es dann und wann wilde Tiere gäbe, ein Abenteuer damit erlebt haben und muss natürlich wenigstens eine schreckliche Geschichte darüber erzählen, wo er mit genauer Not und nur durch seine Geistesgegenwart irgendeiner furchtbaren Gefahr entgangen.

Wie selten begegnet der wirkliche Jäger, der den Tag über im Wald und Dickicht umherstreift und die Nacht darin schläft, einem wilden Raubtier! Den Hirsch mag er belauern, der ruhig äsend durch den Wald zieht, aber der scheue Wolf, der Panther in den nordischen Wäldern, Tiger und Löwe in den südlichen, sind selbst zu viel auf der Jagd, horchen dem geringsten Geräusch eines brechenden Zweiges, ja eines fallenden Blattes. Ist es dann der Mensch, den sie kommen hören, den sie nicht zu ihrer Beute rechnen, dann ziehen sie sich scheu und rasch zurück in ihr Versteck oder fliehen die Gegend, in der ihr Erbfeind weilt.

Ebenso ist das Märchen von der Klapperschlange entstanden, die ihre Beute durch den Blick bezaubern und dann verschlingen soll. Wie man da fabelt, halte den Vogel, der einmal ihrem fest auf ihn gerichteten Blick begegnet, eine geheimnisvolle Gewalt auf seine Stelle, der er vergebens zu entrinnen suche. Die Schlange brauche nur ihr Auge auf ihm zu halten und dann langsam zu ihm zu kriechen und zuzulangen. Die Klapperschlange müsste aber jedenfalls verhungern, wenn sie auf diese Kraft ihres Auges allein angewiesen wäre, denn es lebt niemand, der das selber mit angesehen, während Hunderte von Jägern schon oft das schlaue Reptil beobachtet haben, wie es geräuschlos im Gras dahingleitet und plötzlich, von der richtigen Entfernung aus, auf seine, keinen Feind ahnende Beute losschießt. Vor dem Menschen flieht sie wie jede andere Schlange. Nur überrascht von dem schnell daher Schreitendem richtet sie sich empor und lässt die warnende Klapper, mehr bei ihr ein Zeichen der Angst als des Zorns, ertönen.

Selbst in das Pflanzenreich hat man solche entsetzliche Sagen getragen, wie man früher von dem javanischen Upas oder Giftbaum behauptete, dass seine Ausdünstung so furchtbar wäre, den Vogel zu töten, der über ihn hinfliegt, während der Baum doch kaum mehr Gift hält als der Schierling, nur in seinem Saft dem Blut tödliche Wirkung birgt. Wir Menschen lieben aber nun einmal das Wunderbare, Außergewöhnliche. Wenn uns etwas erzählt wird, wo unsere eigene Phantasie den geringsten Halt daran bekommt, da schmücken wir es uns rasch noch weiter aus und reden uns das dann so lange vor, bis wir es selber glauben.

Der Tiger, das wildeste blutdurstigste Raubtier der Welt, macht keine Ausnahme von dieser Regel. Ja, wo er aus dem Hinterhalt vorspringen kann auf sein Opfer, schlägt er die furchtbaren Krallen und Fänge ein in die Beute und flieht in wilden Sprüngen in sein Dickicht. Ebenso leicht aber auch wieder eingeschüchtert, lässt er sich dieselbe nicht selten durch das kecke Dazwischenspringen eines Einzelnen wieder entreißen. Hört er den Jäger durch Laub und Zweige brechen, schleicht und kriecht er eingedrückt, an den Boden geschmiegt im hohen Gras oder dichten Busch einem sicheren Schlupfwinkel feige zu.

Ebenso flieht der Elefant, das Rhinozeros, der graue Bär der Felsengebirge, das riesigste aller Raubtiere. Nur manchmal gereizt oder übler Laune vergisst ein einzelnes Tier die sonstige Furcht. Dann aber wehe dem Unglücklichen, der seine Fährten kreuzt, denn traf die Kugel nicht gleich im Anfang den totlachen Fleck, einerlei wie verderblich sie später nachwirken werde. Das verwundete oder auch nur gereizte Tier fühlt dann keinen Schmerz, kennt dann keine Gefahr und wirft sich in wilder Wut auf seinen Gegner, den es zerreißt oder unter die Füße tritt und zerstampft.

Fritz kannte aber diese Gefahr gar nicht, oder wenn er sie kannte, achtete er ihrer nicht, denn mit dem abgeschossenen Gewehr selbst, ohne sich auch nur Zeit zu nehmen wieder zu laden, allein von dem Gedanken beseelt den Unglücklichen zu retten, riss er den Klewang, den er wie die Eingeborenen trug, aus der Scheide und sprang mit lautem Aufschrei gegen den Feind an. Der Tiger aber, dem das schon viel zu viel Lärm um seine Beute schien, ließ diese fallen und glitt mit eingezogenem Schwanz in ein Dickicht dorniger Rattans, in das ihm Fritz selbst nicht hätte folgen können. Wenn er es auch gewollt hätte, so dicht und verworren schlangen sich die dornigen Ranken durch die Zweige und um Stamm und Busch. Aber es fiel ihm auch nicht ein, hinter dem Tiger drein zu springen, wo er den unglücklichen Schiffskameraden zu seinen Füßen liegen sah. Gewehr und Klewang fallen lassend, versuchte er den armen Teufel von Malaien, der über und über mit Blut bedeckt war, ins Leben zurückzurufen.

Es war umsonst. Die Bestie hatte mit nur zu sicherem Griff gleich beim ersten Ansprung seine Kehle erfasst gehabt und durchgebissen, und das Leben war schon lange entflohen. Selbst die Wunde in der Seite, wo ihn der Tiger auf der Flucht gepackt gehalten, wäre hinreichend gewesen, ihn zu töten.

Pulo-Pulo war indessen auch von der Palme heruntergekommen, von der er den Überfall des wilden Tieres wohl gesehen, aber nicht hatte helfen können. Von seinem Hilferuf angelockt, eilte jetzt auch noch Xuning herbei, der sich in der Nähe Sirihblätter zum Kauen suchte und nicht wenig über die Gefahr bestürzt schien, der er ebenfalls ausgesetzt gewesen.

»Mati – tot!«, sagte der Malaie eintönig und wandte sich schaudernd ab, als er die Wunde am Hals des Unglücklichen erkannte. Es gab keine Rettung mehr und die Männer berieten jetzt nur, was mit der Leiche anzufangen wäre. Fritz wollte sie gleich an Ort und Stelle begraben haben, Xuning dagegen meinte, wenn sie den Körper liegen ließen und hielten in einem der Bäume Wacht, so könnten sie sich darauf verlassen, dass der Tiger zurückkäme, um seine Beute unter dem Schutz der Nacht abzuholen. Dann möge seine Haut die Strafe zahlen für den Mord.

Es lag für den jungen Deutschen etwas Unheimliches darin, den Körper eines Menschen zur Lockspeise im Wald liegen zu lassen. Die alte Jagdlust überbot aber bald das Gefühl, und wie nur erst die Kameraden vom traurigen Fall in Kenntnis gesetzt waren und sie in der gar nicht weit entfernten Verschanzung ihr frugales Mahl verzehrt hatten, suchte er sich mit Xuning, denn Pulo-Pulo weigerte sich daran teilzunehmen, zwei in der Nähe befindliche, dazu passende Bäume aus, wo die sonst ziemlich dicht zusammenstehenden Wipfel das Mondlicht ein wenig durchließen und ihre Gewehre den kleinen dazwischenliegenden Raum beherrschen konnten.

Kaum dämmerte der Abend, als die beiden Jäger, denen von Tji-kandi jedoch noch die größte Vorsicht anempfohlen war, ihre Plätze einnahmen.

Tji-kandi war mit der ganzen Jagd nicht einverstanden. Ihre kleine Garnison sei, wie er vielleicht mit Recht meinte, schon viel zu sehr zusammengeschmolzen, als das ein ganzes Viertel davon nachts draußen auf den Bäumen herumsitzen bleiben könne wie wilde Hühner. Wenn einem oder dem anderen etwas passiere, wären am Ende alle verloren. Unsere beiden Jäger ließen sich nicht beirren, und Pulo-Pulo selber behauptete, es sei vielleicht besser, den Tiger, der nun einmal Menschenfleisch gekostet hatte, zu erschießen. Er könne und würde sonst jedenfalls Appetit auf mehr bekommen. Keiner von ihnen sei dann seines Lebens mehr sicher, sobald er eben nur die Palisaden verließe.

Schreibe einen Kommentar